《美好东西说明书》王立著北京大学出版社

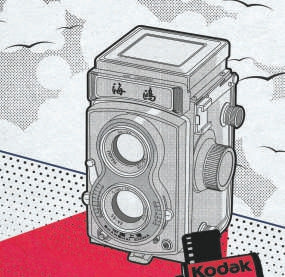

上世纪八十年代双眼相机

在“怀旧”成为一种普通化、大氛围社会情绪之时,由设计师王立历时3年创作完成的《美好东西说明书》在北京大学出版社正式出版,给时下读者的“怀旧”情绪一个大大的呼应。

疗愈现实的压力

据心理学研究显示,由于大脑对记忆具有“选择性美化”倾向,所以,怀旧是面临现实压力时候的一种心理防御,能暂时缓解当下的负面情绪,提供情感慰藉。同时,怀旧也是一种应对社会快速变革的适应机制,譬如在技术迭代或社会结构转型时期,传统生活方式的消逝会引发集体怀旧。

对于“怀旧”的疗愈功能,《美好东西说明书》的作者王立很有共鸣。他是一个80后,是出生在沿海省份的厂矿子弟,也是一名设计师。在他的豆瓣主页,他这样写道:“怀旧,是我对抗成熟规训和重新出发的勇气。”

3年前,王立在疫情时期经历失业又创业失败,面对不确定的现实世界,怀旧成了他的精神避难所,那些玩过、尝过、用过的东西上的安全感和温暖,给予了他抚慰。于是,他在豆瓣上创建了一个相册,开启了“80后使用说明书”。3年的时间,他不停地找,不停地画,想记录下从出生时改革开放、工业和经济腾飞的时代开始,到离开家乡这段时间的各种物件。同时,结合具体的社会重大事件节点,辅助故事来纪念这一代人的成长历程,以孩子的视角讲述他所经历的时代变迁。

就这样,从铁皮青蛙,画到玻璃弹珠;从凤凰牌自行车,画到磁带随身听……他的画笔让360多件伴随80、90后成长的旧物重新焕发新生。而他的创作,也从独自的怀旧,慢慢变成和4万多网友的对话——相册积累了4万多的浏览和无数回复,得到了很多同龄人的共鸣。这些来自天南海北读者的评论,让他意识到,80后的童年有着跨越地域的共同记忆。

“80后使用说明书”也不再只是个人回忆的相册,而是一代人共同经历的时代缩影,更是一种过度互联网生活下的“乡愁”。

纸面版“请回答1980”

《美好东西说明书》采用老式黑白说明书的形式,像一部图像小说作品,将我们孩童时期使用的、各种已被遗忘的消费品一个个变成设计感、装饰感十足的物品插画,配以作者的回忆和使用感受,组成了一本纸面上的“请回答1980年代”。

这种黑白说明图的灵感,则来源于王立观看年轻“UP主”拆封电子产品的兴奋解说——“仪式感就是撕开保护膜的一刻!”就在那个午后,他猛地从沙发弹起——这算什么仪式感?真正的仪式必须是从翻阅厚重的产品说明书开始的!

“以前买东西,先得看产品说明书;现在买个东西,注重开箱的仪式感。这变化让人惊喜,也让人感觉陌生。”这个灵感闪现后,他又感到了一些悲哀——那些定义生活仪式感的话语权,早已被擅于表达的群体悄然夺走——正如宜家这种还在坚持印刷实体说明书的品牌越来越少一样,80后的情感表达方式也在数字时代逐渐消失。

于是,在绘画的创作中,王立将80后的成长体验放大——他摒弃常见的抽象艺术或写实摄影手法,以“黑白说明书”的笔法勾勒旧物轮廓,呈现了这本凝结着集体记忆的使用说明书。

承载时代的记忆点

铁皮青蛙、搪瓷杯,小灵通、亚运会纪念盘……不仅可以将我们拉回那个载满纯真记忆的上世纪80、90年代,随着书稿一页页的展开,中国社会近40年的物质发展史也逐渐铺开——1997年香港回归、1999年澳门回归的场景,“千禧年”到来时带来的时髦感和喜悦感,都在这本书里可以找到记忆点。

可以说,《美好东西说明书》记录了一代人心灵的成长历程,也记录了中国从改革开放以来,社会的发展和变迁。

我一直坚信,优秀书籍是读者与时代对话的关键纽带,编辑不仅是图书内容的筛选者,更是时代记忆的保存者。而这本小书,不仅成为连接过去与未来的精神桥梁,助力每位读者在阅读中找到生命共鸣,也让更多承载着时代记忆的旧物,成为抚慰人心、治愈时代的珍贵存在。

(作者为北京大学出版社编辑)